Des guerres limitées du siècle des Lumières aux guerres de masse des temps modernes, filles aînées de 1789, quelle révolution dans la Révolution ! L’héritage des Frédéric II, Folard, Guibert et Montecuccoli, le carré d’as de la stratégie au dix-huitième siècle ? Oui et non. Les chefs de guerre jaillis du chaos de la monarchie française renversée doivent autant sinon plus au système politique élaboré par le philosophe genevois Rousseau qu’aux théories militaires germées sous l’Ancien Régime finissant. Quoi, le doux Jean-Jacques, « l’extravagant musicien » selon le mot de Barrès, l’inventeur du romantisme, l’ami du genre humain, fourrier des hécatombes modernes ! J’en vois dans la salle qui s’étranglent. Sans Les rêveries du promeneur solitaire, pas d’Orages d’acier ? D’une certaine manière. Sans le Contrat social et l’Émile, pas de députés rousseauistes à l’Assemblée constituante et pas de service militaire universel non plus. On ne choisit pas ses lecteurs.

Des guerres limitées du siècle des Lumières aux guerres de masse des temps modernes, filles aînées de 1789, quelle révolution dans la Révolution ! L’héritage des Frédéric II, Folard, Guibert et Montecuccoli, le carré d’as de la stratégie au dix-huitième siècle ? Oui et non. Les chefs de guerre jaillis du chaos de la monarchie française renversée doivent autant sinon plus au système politique élaboré par le philosophe genevois Rousseau qu’aux théories militaires germées sous l’Ancien Régime finissant. Quoi, le doux Jean-Jacques, « l’extravagant musicien » selon le mot de Barrès, l’inventeur du romantisme, l’ami du genre humain, fourrier des hécatombes modernes ! J’en vois dans la salle qui s’étranglent. Sans Les rêveries du promeneur solitaire, pas d’Orages d’acier ? D’une certaine manière. Sans le Contrat social et l’Émile, pas de députés rousseauistes à l’Assemblée constituante et pas de service militaire universel non plus. On ne choisit pas ses lecteurs.

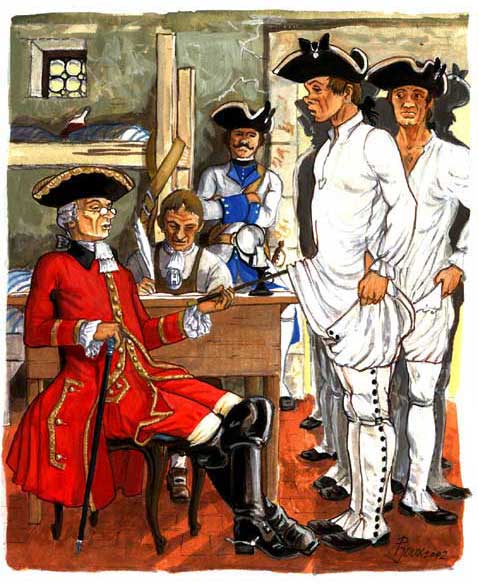

« La supériorité de Mahomet, d’après Napoléon revisité par Balzac[1], est d’avoir fondé une religion en se passant d’un enfer. » La supériorité de la Révolution française demeure d’avoir fondé une armée en se passant du mercenariat. Jusque là, c’est-à-dire jusqu’en 1793, les guerres restaient affaire de gens du métier : l’aristocratie aux commandes, les engagés (plus ou moins) volontaires formaient en échange d’une solde le gros des armées du Roi. D’où le mot soldat. En résultaient des guerres ruineuses, aux ambitions par conséquent limitées. Si la lutte s’éternisait, guerre de Succession d’Espagne (1701-1714), guerre de succession d’Autriche (1740-1748), guerre de Sept Ans (1756-1763), on s’y étripait le moins possible. Des provinces pouvaient être annexées au gré de la progression des armées, jamais l’anéantissement de l’ennemi n’était visé comme une fin en soi. Une paix se signe à deux. Le film Barry Lyndon rend compte avec exactitude du fonctionnement de ces guerres princières : la brutalité des ordres, le médiocre moral des troupes, d’ailleurs restreintes, compensé par le terrible drill (spécialité prussienne mais invention anglaise), les marches et contremarches interminables, l’attaque en ligne, les feux de salve au hasard et les charges à la baïonnette. L’âge d’or de la tactique pour les admirateurs du Maréchal de Saxe, la défaite de la stratégie pour les autres.

Voltaire, qui fut à Rousseau dans les salons ce que Marlborough avait été à Villars sur le champ de bataille, parlera d’armées d’ « hommes qui n’ont rien à perdre », de « marche à la gloire » et d’un « fléau inévitable » s’abattant périodiquement sur les contrées traversées. Les armées en campagne avaient pris la fâcheuse habitude, il est vrai, de vivre sur le dos de l’habitant.

Rousseau ne manque pas non plus de s’en émouvoir dans l’opuscule L’État de guerre[2], en fait l’ébauche d’un ouvrage inachevé mais dont le titre, Principes du droit de la guerre, nous est parvenu. Sa réponse indignée au Léviathan de Thomas Hobbes – « L’homme est un loup pour l’homme », etc. Oubliant un peu vite au passage que Hobbes l’écrivit au beau milieu (1651) de la guerre civile qui ravageait alors le royaume d’Angleterre.

Le droit de la guerre n’était certes pas une idée neuve en Europe ; on en débattait même entre clercs depuis le Moyen-Âge. À défaut d’un droit des gens applicable par tous et partout, la discussion avait fini par tourner à vide. Pas plus qu’il n’accorde de crédit à l’anarchie interétatique constatée par Hobbes, Rousseau ne se satisfait des tentatives d’encadrement juridique de la guerre élaborées par Grotius, le père de nos relations internationales. À la théorie de la guerre juste, qu’il récuse en bloc au nom de sa conception du droit naturel, Rousseau va opposer l’idée, devenue rousseauiste, du citoyen-soldat considéré comme un moindre mal (être citoyen est déjà moins qu’être « naturel ») par rapport au professionnel de la guerre. Civil dans la paix, soldat en période de guerre, républicain avant l’heure, le citoyen-soldat défend l’intérêt commun, forcément vertueux, quand le mercenaire sert l’État, prédateur par essence. On pense à Thucydide. Toute guerre étant en définitive une agression librement consentie par les deux parties, rien selon lui n’obligeant l’État agressé à accepter d’entrer en guerre, sauf l’orgueil de ses gouvernants, Rousseau s’en remet à la vigueur morale des peuples libérés de la tyrannie pour limiter le massacre. Sans craindre dans le même temps de montrer en exemple le Paysan suisse, pourtant le premier pourvoyeur de mercenaires de son temps, bien connu pour ne jamais s’embarrasser de prisonniers. Mais Rousseau, qui ne se cachait pas de raisonner dans l’abstrait, en dehors de tout contexte particulier, n’était pas à une contradiction près. « On tue pour vaincre, mais il n’y a point d’homme si féroce qu’il cherche à vaincre pour tuer. » Voire.

Hors le Nouveau Monde et peut-être un royaume de Pologne idéalisé, son projet n’avait pas la moindre chance de se concrétiser de son vivant. Puis il y eut la Révolution française, 1793, la jeune République, aussitôt proclamée « en danger ». L’ennemi à nos portes et dans nos murs, les maîtres du jour se souvinrent de l’idéal lumineux, et surtout gratuit, de la levée en masse. La mobilisation générale naquit et à sa suite, la guerre des peuples au nom de l’égalité des droits et des devoirs du citoyen. La faute à Rousseau ? Accordons au philosophe le mérite d’avoir compris avant Clausewitz qu’une fois engagée, d’objet la guerre devient son propre sujet, avec une dynamique et une volonté indépendantes, comme folles. S’il avait vécu, lui aussi se serait sans doute écrié, tel l’empereur allemand en 1918 : « Je n’ai pas voulu cela. »

[1] Honoré de Balzac, Napoléon suivi de Maximes et pensées de Napoléon, Paris, Éditions Payot & Rivages, 2011.

[2] Jean-Jacques Rousseau, l’État de guerre, Arles, Acte Sud, 2000.

Cet article a paru initialement dans le dossier “Rousseau” du magazine en ligne BOOJUM L’animal Littéraire : www.boojum-mag.net